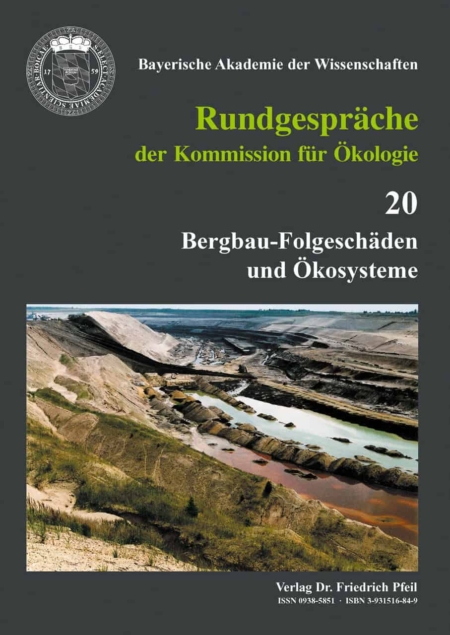

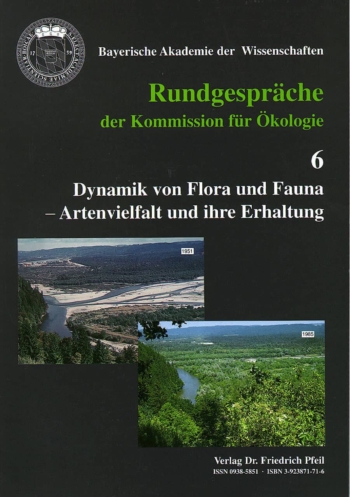

Aktiver Bergbau ist in Deutschland heute im Wesentlichen auf den Abbau von Braunkohle und – zum geringeren Teil – von Steinkohle beschränkt. Im Vergleich zu Umweltbelastungen mit hoher räumlicher Verbreitung (Luft, Wasser) sind die Eingriffe des Bergbaus, speziell des Tagebaus, lokal begrenzt. Andererseits greift er jedoch viel drastischer in das ursprüngliche Ökosystem ein; in der Regel wird es vollständig beseitigt. Ob und wie die Abbaugebiete wieder nutzbar, also zu neuen terrestrischen und aquatischen Ökosystemen gemacht werden, hängt entscheidend von der angestrebten Folgenutzung ab – vom Zuckerrübenanbau einerseits bis hin zu Freizeitnutzung und Naturschutz andererseits. In großen Teilen des Abbaugebietes besteht, auch aus rechtlichen Gründen, der Zwang die ehemalige Nutzung durch Land- oder Forstwirtschaft wieder herzustellen und die ausgebeuteten Flächen wieder möglichst Gewinn bringend zu vermarkten. Im Falle der forstlichen Nutzung bietet diese Rekultivierung aber auch die Chance, in der Vergangenheit begangene ökologische Fehler (z.B. Kiefern-Monokulturen im Lausitzer Raum) zu korrigieren.

Im Bereich des stillgelegten Buntmetallbergbaus liegen dagegen andere Probleme vor. Dort ist die Flächennutzung häufig erschwert, weil Wind und Wasser aus dem Abraum über lange Jahre toxische Schwermetalle in den Umkreis der Bergwerke verfrachtet haben.

Die Problematik wird anhand des rheinischen und des mitteldeutschen (Lausitz und Halle-Leipzig) Braunkohlenreviers, des Erzbergbaus in Harz und Erzgebirge und des Steinkohlenbergbaus im Ruhrgebiet behandelt.

Organisation: Prof. Dr. Dr. h.c. Udo SCHWERTMANN, Prof. Dr. Karl Eugen REHFUESS

Referenten: Peter BEUGE, Dieter BRIECHLE, Hürgen BRÜGGEMANN, Thomas DEGNER, Carsten DREBENSTEDT, Gerhard DUMBECK, Reinhard F. HÜTTL, Stefan KLOTZ, Werner KÖSTER, Stefan PEIFFER, Wolfram PFLUG

Rezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen.