Viele Klimaforscher sind aufgrund von Hypothesen und Modellrechnungen davon überzeugt, dass die derzeit ablaufende Klimaerwärmung mit allen Nebenerscheinungen ganz überwiegend durch den Anstieg des Kohlendioxids (CO2) und anderer Treibhausgase aus anthropogenen Quellen verursacht wird. Diese Auffassung bestimmt sowohl das gegenwärtige Bild in Gesellschaft und Medien als auch die Klima- und Umweltpolitik der Bundesregierung (Stichworte Kyoto-Protokoll, Emissionsrechtehandel).

Demgegenüber verweisen andere Wissenschaftler mit guten Argumenten darauf, dass die Einflüsse und die sehr komplexen Wechselwirkungen einiger wichtiger Klimaparameter – z.B. Energie- und Wasserhaushalt von Atmosphäre und Erde; Aerosole; Wärmeabstrahlungsvermögen der Ozeane – bisher nur wenig verstanden und deshalb in den gegenwärtig benutzen Klimamodellen nur unvollkommen abgebildet sind. Die Belastbarkeit der aus den verfügbaren Modellen abgeleiteten Prognosen für die künftige Klimaentwicklung ist daher in Frage zu stellen.

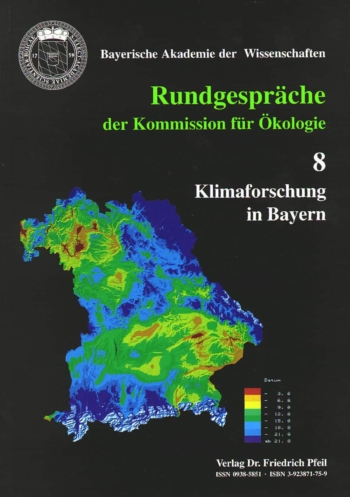

In dieser Situation hat die Kommission für Ökologie der Bayerischen Akademie der Wissenschaften führende Wissenschaftler der verschiedenen Richtungen zu einem intensiven Gedankenaustausch eingeladen. Der nun vorliegende Berichtband umfasst die Vorträge und Diskussionen dieser Fachtagung. In ihm werden Klimaänderungen in der Vergangenheit und der Gegenwart dargestellt und ihre möglichen Ursachen diskutiert; derzeitige Klimamodelle und die an sie gestellten Anforderungen sowie die Schwachstellen in der Klimamodellierung beschrieben; am Beispiel wichtiger Parameter, wie Niederschlag oder Aerosole, bestehende Wissenslücken aufgezeigt und die Folgerungen diskutiert, die sich aus dem gegenwärtigen Kenntnisstand für die Politik wie für jeden Einzelnen ergeben.

Organisation: Prof. Dr. Horst Hagedorn, Prof. Dr. Karl-Eugen Rehfuess und Dr. Heinrich Röck

Referenten: Karl-Eugen REHFUESS, Christian-D. SCHÖNWIESE, Heinz WANNER, Hartmut GRASSL, Joseph EGGER, Franz FIEDLER, Jost HEINTZENBERG, Hartwig VOLZ und Sami K. SOLANKI.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.