Die öffentliche Diskussion über Umweltthemen wird derzeit beherrscht von der Sorge über globale Klimaveränderungen, die Umweltverschmutzung, Bodenversauerung und die vom Menschen ausgelöste Abnahme der Biodiversität. Aber sind wir wirklich darauf vorbereitet, wissenschaftlich verlässliche Aussagen über Veränderungen in Ökosystemen zu machen, ihre natürlichen oder anthropogenen Ursachen zu identifizieren und daraus Konsequenzen für das menschliche Handeln abzuleiten?

Natürliche Systeme sind komplex und sie sind variabel, letzteres in Zeitskalen von Stunden bis zu Tausenden von Jahren. Diese Variabilität zu verstehen setzt voraus, dass wir Ökosysteme oder Ausschnitte davon über lange Zeiträume beobachten und quantitativ Veränderungen aufzeigen. Erst dann können wir Ursachen und Wirkungen von Umweltveränderungen verstehen und zukünftige Entwicklungen vorhersagen.

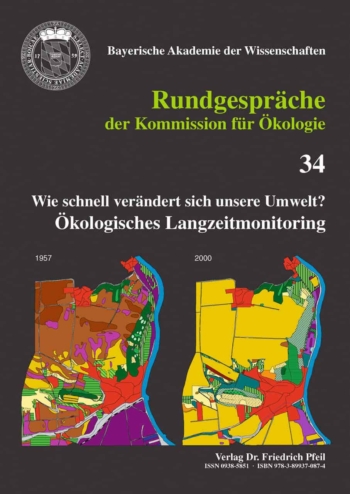

Es sind also ökologische Langzeituntersuchungen erforderlich, die sich über viele Jahrzehnte erstrecken. Dies bedeutet, dass das Monitoring ökologischer Parameter und Prozesse dringend initiiert und, wo schon vorhanden, verstärkt werden muss. Nur dann kann sich gesellschaftliches Handeln auf eine solide wissenschaftliche Informationsbasis stützen, aus der rationale Anpassungs- und Vermeidungsstrategien abzuleiten sind. Der vorliegende Berichtband stellt aktuelle Langzeituntersuchungen aus verschiedenen ökologischen Bereichen und ihre Ergebnisse beispielhaft vor und zeigt die Schwierigkeiten bei der Planung, Organisation und Durchführung derartiger Monitoringprojekte auf, aber auch die großen Chancen und Hoffnungen, die in ihnen liegen. Der Band enthält die überarbeiteten Vorträge und Diskussionen der gleichnamigen Fachtagung der Kommission für Ökologie der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, ergänzt mit daraus abgeleiteten Empfehlungen.

Organisation: Prof. Dr. Markus RIEDERER, Prof. em. Dr. Karl Eugen REHFUESS

Mit Beiträgen von: Anton FISCHER, Martin H. GERZABEK, Hans-Joachim KLEMMT, Stefan KLOTZ, Annette MENZEL, Jörg PRIETZEL, Karl Eugen REHFUESS, Josef H. REICHHOLF, Markus RIEDERER, Wolfgang WEISSER

Rezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen.