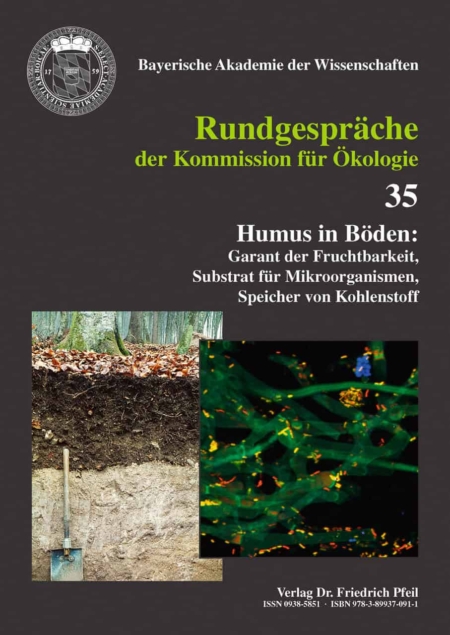

Die tote organische Bodensubstanz, der Humus, hat nicht nur einen entscheidenden Einfluss auf die meisten Bodenfunktionen, insbesondere die Speicherung von Nährstoffen und Wasser, sondern spielt auch eine zentrale Rolle im globalen Kreislauf des Kohlenstoffs. Rund vier Fünftel der weltweiten Kohlenstoffmengen, die am aktiven Kohlenstoffkreislauf in der Biosphäre beteiligt sind, werden in Böden gebunden, nur etwa 19 Prozent im Pflanzenreich. Im Kreislauf des Aufbaus von Biomasse (Primärproduktion) und ihrer Zersetzung wird Kohlenstoff als CO2 aus den Böden freigesetzt oder aber im Humus für längere Zeit gebunden. Bei schonender Bodennutzung ist die Kohlenstoffspeicherung größer als die -freisetzung, und Kohlenstoff kann auf diese Weise langfristig im Boden festgelegt werden. Durch die Aktivität von Mikroorganismen im Boden werden aber auch andere wichtige klimarelevante Gase wie Methan (CH4) und Lachgas (N2O) in größeren Mengen freigesetzt.

Die Erforschung des Humus ist daher nicht nur für die Wissenschaft von Interesse, sondern auch für Politik und Wirtschaft. Voraussetzung für die Entwicklung optimaler Bewirtschaftungsstrategien für Böden ist jedoch das Verständnis der Prozesse, die dem Auf- und Abbau organischer Substanz zugrunde liegen. Dies erfordert eine Herangehensweise, die bodenchemische, mikrobiologische sowie mineralogische Aspekte beinhaltet. Nur so lassen sich Bewirtschaftungsstrategien für unsere Böden entwickeln mit dem Ziel, deren Fruchtbarkeit mindestens zu erhalten und ihre Senkenfunktion für CO2 beurteilen und nutzen zu können.

In dem Berichtband werden wichtige Ergebnisse aus aktuellen Forschungsansätzen präsentiert. Er enthält die überarbeiteten Vorträge und Diskussionen der gleichnamigen Fachtagung der Kommission für Ökologie der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, ergänzt mit daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen und einem Schlagwortverzeichnis.

Organisation: Prof. Dr. Ingrid KÖGEL-KNABNER, Prof. Dr. Jean Charles MUNCH und Prof. em. Dr. Karl Eugen REHFUESS

Mit Beiträgen von: Frank HAGEDORN, Ellen KANDELER, Ingrid KÖGEL-KNABNER, Jens LEIFELD, Franz MAKESCHIN, Bernd MARSCHNER, Jean Charles MUNCH, Jörg PRIETZEL, Karl Eugen REHFUESS, Michael SCHLOTER, Armin WERNER

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.