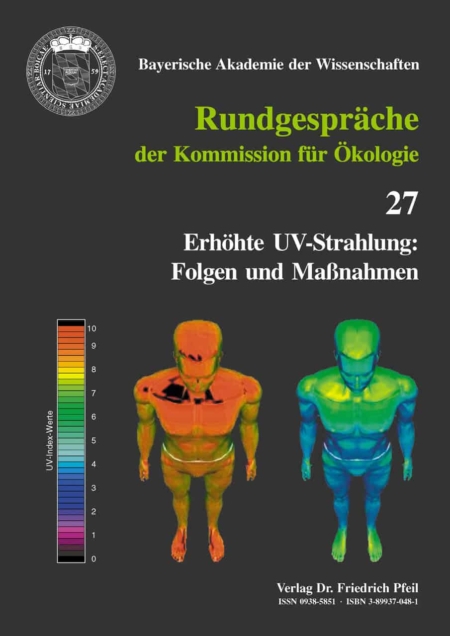

Licht ist Leben – doch Veränderungen in der Zusammensetzung des auf die Erde einfallenden Sonnenlichtes gaben in den letzten Jahren Anlass zu Besorgnis. Aufgrund des Ozonabbaus in höheren Luftschichten nahm die Intensität der ultravioletten (UV) Strahlung auf der Erdoberfläche regional und zeitlich in unterschiedlichem Maße zu. Dies hat Auswirkungen auf den Menschen und die Umwelt.

Allerdings ist die UV-Strahlung seit jeher ein natürlicher Bestandteil des Sonnenlichtes und für manche Lebensvorgänge unbedingt notwendig. Alle Lebewesen haben Schutzfunktionen und Reparaturmechanismen entwickelt, die sie vor Schäden durch UV-Strahlung bewahren. Schirmen diese natürlichen Schutzsysteme aber auch ausreichend gegen die erhöhte UV-Strahlung ab?

Organisation: Prof. Dr. Markus Riederer

Referenten: Dietrich ERNST, Sabine GAUBE, Lorenz HARTL, Peter HÖPPE, Richard KNOCHE, Peter KÖPKE, Christiane KOLB, Reinhard NIESSNER, Hans PAPEN, Erhard PFÜNDEL, Marianne PLACZEK, Markus RIEDERER, Jörg-Peter SCHNITZLER, Michael SCHUBERT, Jan SCHWEEN, Harald SEIDLITZ, Peter WERLE, Peter WINKLER.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.