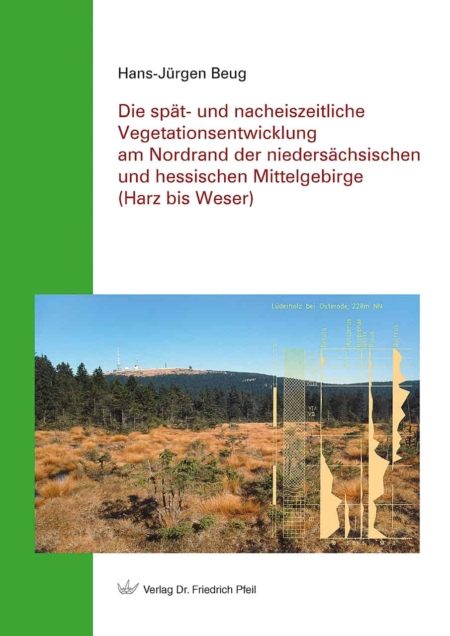

Während der letzten 70 Jahre erfolgte eine erhebliche Zunahme vegetationsgeschichtlicher Untersuchungen und Veröffentlichungen. Es ist nunmehr notwendig, die bis heute erzielten Ergebnisse für die einzelne Landschaften in Mitteleuropa darzustellen, sowie vergleichend und kritisch auszuwerten. Ein erstes Vorhaben dieser Art liegt für den Nordrand der niedersächsischen und hessischen Mittelgebirge (Harz bis Weser) vor. Mit über 40 Einzelstudien gehört dieses Gebiet zu den am besten vegetationsgeschichtlich untersuchten Landschaften Deutschlands. Die Mehrzahl der einzelnen Untersuchungen wurde an der Universität Göttingen durchgeführt.

Die Bedeutung der Vegetationsgeschichte geht weit über botanische Aspekte hinaus, denn sie vermag anderen Fächern, so besonders der Ur- und Frühgeschichte, der Geographie, der Paläoklimatologie, der Paläontologie und den Forstwissenschaften wichtige Informationen und Anregungen zu geben. Der Geobotanik vermittelt die Vegetationsgeschichte wichtige Details zur Rekonstruktion der Pflanzendecke und der Entwicklung einzelner Pflanzengesellschaften. Eine wichtige Rolle kommt der Vegetationsgeschichte auch bei dem Nachweis von Klimaänderungen zu, die seit dem Ende der letzten Eiszeit abgelaufen sind. Da sich die vegetationsgeschichtliche Forschung besonders intensiv siedlungsgeschichtlichen Fragen widmet, haben sich enge Beziehungen zur Ur- und Frühgeschichte ergeben. Das betrifft u. a. den Ablauf der einzelnen Siedlungszeiten und ihre Kulturpflanzen, den Einfluss von Siedlungsvorgängen auf die Waldentwicklung und den Nachweis von Wüstungsvorgängen.

Hans-Jürgen Beug ist Professor für Vegetationsgeschichte (Palynologie) an der Universität Göttingen und war bis zu seiner Pensionierung Direktor des Instituts für Palynologie und Quartärwissenschaften.

Die spät- und nacheiszeitliche Vegetationsentwicklung am Nordrand der niedersächsischen und hessischen Mittelgebirge (Harz bis Weser)

2016. [Deutsch] – 124 Seiten, 13 Farb- und 32 Schwarzweißabbildungen, 44 Tabellen.

29,7 x 21,0 cm, Paperback.

38,00 €

zzgl. Versandkosten / Versandkostenfrei in D

Während der letzten 70 Jahre erfolgte eine erhebliche Zunahme vegetationsgeschichtlicher Untersuchungen und Veröffentlichungen. Es ist nunmehr notwendig, die bis heute erzielten Ergebnisse für die einzelne Landschaften in Mitteleuropa darzustellen, sowie vergleichend und kritisch auszuwerten. Ein erstes Vorhaben dieser Art liegt für den Nordrand der niedersächsischen und hessischen Mittelgebirge (Harz bis Weser) vor. Mit über 40 Einzelstudien gehört dieses Gebiet zu den am besten vegetationsgeschichtlich untersuchten Landschaften Deutschlands.

1. Einleitung 7

2. Das westliche und südwestliche Harzvorland mit dem Harzrand 9

2.1 Stand der Untersuchungen 9

2.2 Die Seen und ehemaligen Seen im Untereichsfeld bei Seeburg 10

2.2.1 Stand der vegetationsgeschichtlichen Untersuchungen 10

2.2.2 Das Untersuchungsgebiet 10

2.2.3 Die einzelnen Vorkommen 14

2.2.4 Die Vegetationsentwicklung im Untereichsfeld 15

2.3 Finnenbruch bei Pöhlde 25

2.4 Bischhausen, Gleichen bei Göttingen 30

2.5 Beiersteinsenke 32

2.6 Aschenhütter Teich 32

2.7 Lüderholz bei Herzberg 33

2.8 Jues-See in Herzberg 35

2.9 Erdfall Wittgerode 37

2.10 Moosloch bei Nordhausen 37

2.11 Archäobotanische Untersuchungen 38

2.12 Zusammenfassung 38

2.12.1 Auslaugungsbewegungen 38

2.12.2 Entwicklung der Waldzusammensetzung 39

2.12.3 Siedlungslücken und Siedlungsmaxima 41

3. Das nördliche und nordwestliche Harzvorland mit Harzrand 42

3.1 Stand der Untersuchungen 42

3.2 Silberhohl bei Seesen 43

3.3 Harriehausen 46

3.4 Asse 46

3.5 Trentelmoor bei Peine 46

3.6 Bullenteich in Braunschweig 48

3.7 Raum Braunschweig und Wolfenbüttel, archäobotanische Untersuchungen 54

3.7.1 Stadt Braunschweig 54

3.7.2 Lietfeld bei Burgdorf, westlich von Salzgitter-Lebenstedt 54

3.7.3 Eitzum, östlich Schöppenstedt 54

3.8 Rieseberg 54

4. Der Harz 55

4.1 Stand der Untersuchungen 55

4.2 Das Untersuchungsgebiet 56

4.3 Die Vegetationsgeschichte des Hochharzes 57

4.3.1 Datierungen 57

4.3.2 Späteiszeit und Wiederbewaldung 57

4.3.3 Die Nacheiszeit bis zum Beginn des Mittelalters 59

4.3.4 Das Mittelalter und der Einfluss des Harzer Bergbaues 64

4.3.5 Klimaentwicklung und Moorwachstum 66

4.4 Ältere Untersuchungen 66

4.5 Zusammenfassung 67

5. Leinebergland und Leinetal 68

5.1 Stand der Untersuchungen 68

5.2 Göttingen 68

5.3 Die nördliche Umgebung von Göttingen 69

5.4 Northeim 69

5.5 Einbeck 69

5.6 Alfeld 70

5.7 Archäobotanische Befunde 70

6. Meißner und Kaufunger Wald 71

6.1 Stand der Untersuchungen 71

6.2 Meißner 71

6.3 Kaufunger Wald 75

7. Solling und das angrenzende Wesertal 83

7.1 Stand der Untersuchungen 83

7.2 Solling 84

7.3 Wesertal bei Höxter und Bodenfelde 87

8 Das Wesertal zwischen Hils und Minden 91

8.1 Stand der Untersuchungen 91

8.2 Das Spätglazial von Wallensen 92

8.3 Rohhumus- und Trockentorfbildungen 93

8.4 Das Wesertal bei Rinteln und Minden 93

9. Anhang:

Die nördlich anschließenden Tieflagen (Auswahl neuerer Arbeiten) 97

9.1 Stand der Untersuchungen 97

9.2 Grenzziehung und naturräumliche Ausgestaltung 97

9.3 Schünebusch und Estorf, Mittelweser 97

9.4 Seck-Bruch 99

9.5 Drömling 100

9.6 Beispiele aus der südlichen Lüneburger Heide (Profile Bodenteich, Wieckenberg und Grebshorn) 101

10. Zusammenfassungen 105

10.1 Regionale Unterschiede in der Zusammensetzung der Wälder 105

10.1.1 Die Späteiszeit (PZ I-III) 105

10.1.2 Das Präboreal (PZ IV) 106

10.1.3 Die Einwanderung und Massenausbreitung von Corylus (PZ IV und V) 107

10.1.4 Die Ausbreitung der Eichenmischwald-Arten in den PZ IV-V und ihre Bedeutung in den PZ VI und VII 108

10.1.5 Der Rückgang der Kiefern-Verbreitung 108

10.1.6 Der Ulmen-Fall 109

10.1.7 Die Verbreitung der Fichte im Untersuchungsgebiet 109

10.1.8 Daten für Fagus und Carpinus 109

10.2 Ausgewählte vegetationsgeschichtliche Beiträge zur Siedlungsgeschichte im westlichen und nördlichen Harzvorland und Harzrand 110

10.2.1 Die Völkerwanderungszeit 110

10.2.2 Die Zeit der mittelalterlichen Wüstungen 111

11. Oberflächen-Transekt 112

12. Geochemische Untersuchungen 117

13. Ehemalige Vorkommen einzelner Pflanzensippen 118

13.1 Finnenbruch bei Pöhlde 118

13.2 Hochharz 118

13.3 Kaufunger Wald 118

14. Danksagungen 119

15. Literatur 120

Das Erscheinen des zweibändigen Werks von Franz Firbas über die Waldgeschichte Mitteleuropas nördlich der Alpen war in den Jahren 1949 und 1951 für die vegetationsge- schichtliche Forschung ein Ereignis von herausragender Bedeutung. Zum ersten Mal war es gelungen, alle bisher erzielten Ergebnisse der vegetationsgeschichtlichen For- schung in einem großen zentraleuropäischen Gebiet mit einer reichen Gliederung seiner Landschaften und seiner Pflanzendecke nicht nur zusammenzufassen, sondern sie auch mit vegetationskundlichen, archäologischen und forstlichen Erkenntnissen und Problemen zu verknüpfen.

In der bis heute folgenden Zeit ist die Kenntnis der Vegetationsgeschichte Mitteleuropas wie auch die anderer europäischer und außereuropäischer Länder durch eine kaum mehr überschaubare Zahl von Untersuchungen ver- mehrt und präzisiert worden. Dabei haben Fortschritte in vielerlei methodischer Hinsicht sowie auf dem Gebiet der Datierungen eine hervorragende Rolle gespielt. Obwohl seit dem Erscheinen des Firbas’schen Werkes schon mehr als 60 Jahre vergangen sind, ist es bisher weder zu einer Neubearbeitung noch zum Erscheinen eines vergleich- baren Werkes gekommen. Das mag angesichts des um- fangreichen Datenmaterials und des damit verbundenen Arbeitsaufwandes auch verständlich erscheinen. Immerhin sind aber seither mehrere Darstellungen erschienen, die geholfen haben, die Kenntnis der Vegetationsgeschichte mehr oder weniger monographisch für einzelne Ge- biete erheblich zu verbessern. Zu nennen sind u.a. die Arbeiten von Lesemann (1969) über das Hannoversche Wendland, von Stalling (1987) über den Bayerischen Wald, von Knipping (1989) über den Oberpfälzer Wald und von Beug, Henrion und Schmüser (1999) über den Hochharz. Daneben gibt es im mitteleuropäischen Raum auch verschiedene Landschaften, bei denen die Kenntnis der spät- und nacheiszeitlichen Vegetationsgeschichte noch immer noch unzureichend ist. Es fehlt auch sonst vielfach an Informationen über anthropogene Vegetati- onsveränderungen, über die Späteiszeit, vor allem über Erkenntnisse, die nur mit Hilfe von hochauflösenden und hochausgezählten pollenanalytischen Untersuchungen zu gewinnen wären.

Möglicherweise könnte der Weg über vegetationsge- schichtliche Gebietsmonographien eines Tages zu einer vollständigen Übersicht über die Vegetationsgeschichte Mitteleuropas führen und damit das Firbas’sche Werk aus den Jahren 1949 und 1951 am ehesten möglichst kompetent ersetzen.

Die vorliegende Darstellung über die Spät- und Nach- eiszeit am Nordrand der niedersächsischen und hessischen Mittelgebirge ist als ein solcher Baustein konzipiert und

fasst veröffentlichte und unveröffentlichte Ergebnisse zusammen, von denen viele am Institut für Palynologie und Quartärwissenschaften der Universität Göttingen durchgeführt worden sind. Die vorliegende Darstellung umfasst aus der Firbas’schen Waldgeschichte Band 2 im wesentlichen die Kapitel »12. das Weserbergland« unter Einbeziehung des Meißners, das Kapitel »14. Harz und sein westliches Vorland«, das hier in zwei Kapitel (westliches Harzvorland mit Harzrand und Harz) gegliedert wird.

Eine solche Zusammenfassung ist ferner dadurch berechtigt, dass manche Veröffentlichungen aus frühe- ren Jahrzehnten – Publikationen aus den 1920er bis in die 1970er Jahre – in einer großen Zahl verschiedener und zum Teil heute schwer zugänglicher Zeitschriften erschienen sind. Erst in späteren Jahren erfolgte im stär- keren Maße eine Bündelung vegetationsgeschichlicher Veröffentlichungen in speziellen und leicht zugänglichen nationalen und internationalen Zeitschriften. Das Konzept der hier vorgestellten Darstellung bedeutet eine allgemein zugängliche Archivierung vieler für die Vegetations-, Kli- ma- und Siedlungsgeschichte interessanter Einzelheiten.

Hinsichtlich der Verwendung älterer und neuerer Lite- ratur sei darauf hingewiesen, dass z. T. erhebliche Unter- schiede wegen des Standes der pollenmorphologischen Kenntnisse bestehen und zwangsläufig zum Ausdruck kommen müssen. Dasselbe gilt für die Verwendung ab- soluter Datierungen.

Im Laufe der letzten Jahrzehnte hat sich die vege- tationsgeschichtliche Forschung besonders stark den Veränderungen der Vegetation durch den Menschen zugewandt. Das war u.a. eine Folge die immer besseren pollenmorphologischen Kenntnisse, insbesondere bei der Analyse der Getreide-Pollenkörner. Untersuchungen mit hoher zeitlicher Auflösung haben die Bedeutung der Vegetationsgeschichte für die Ur- und Frühgeschichte erheblich gesteigert. Dem wird bei den folgenden, insbe- sondere bei zusammenfassenden Abschnitten besonders Rechnung getragen. Allerdings musste Abstand davon genommen werden, die große Zahl der archäologischen Veröffentlichungen aus den einzelnen Gebieten einzuar- beiten, um nicht den vertretbaren Rahmen und Umfang der Veröffentlichung zu sprengen.

Die Dichte der pollenanalytisch untersuchten Torfe und Seablagerungen ist hier am Nordrand der nieder- sächsischen und hessischen Mittelgebirge verhältnismäßig groß. Das zeigt Abbildung 1. Nicht dargestellt sind dabei Fundpunkte von Makrofossilien aus archäologischen Grabungen. Auch sind die Fundpunkte aus der südlichen Lüneburger Heide – in Kapitel 9.6 als Anhang. – nicht dargestellt.

Sie müssen angemeldet sein, um eine Rezension veröffentlichen zu können.

„*“ zeigt erforderliche Felder an

Ähnliche Produkte

-

Cainozoic Paleontological Sites of Western Kenya

45,00 €zzgl. Versandkosten / Versandkostenfrei in D

-

Die Stinkkalke der produktiven Cyrenenschichten Süddeutschlands zwischen Lech und Inn (Egerian)

30,00 €zzgl. Versandkosten / Versandkostenfrei in D

Wir sind gerne für Sie da

Verlag Dr. Friedrich Pfeil

Wolfratshauser Str. 27

81379 Munich – Germany

Tel.: +49 89 55 28 6000

Fax: +49 89 55 28 6004

E-Mail: info@pfeil-verlag.de

Rezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen.