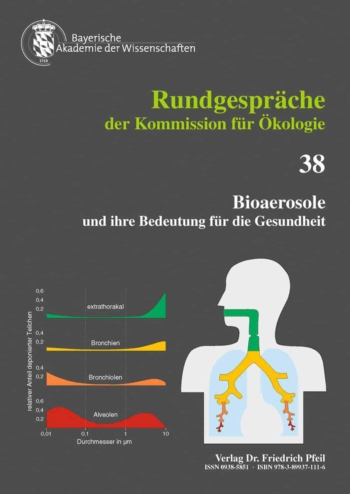

Den Hauptanteil eines Aerosols, des Gemisches aus festen und/oder flüssigen Schwebeteilchen und einem Gas, stellen nicht die anthropogen erzeugten Teilchen, sondern solche natürlichen Ursprungs, allen voran Meersalz, Bodenstaub und biologische Partikel. Letzteres, das so genannte Bioaerosol, umfasst eine Vielzahl von Substanzen in einem Größenbereich von weniger als einem Nanometer bis mehreren Mikrometern. Neben Viren, Bakterien, Sporen und Pollen enthält es eine Unzahl von fein zerriebenen Partikeln mikrobiellen, pflanzlichen und tierischen Ursprungs. Der vorliegende Berichtband will die Bedeutung der verschiedenen Bioaerosole für den Menschen und seine Umwelt aufzeigen. Die ersten drei Kapitel befassen sich mit der Exposition: Wie hängen Klimawandel und Luftqualität zusammen? Wie hoch ist der Anteil von Bioaerosolen in der Atmosphäre und wie werden diese erfasst? Gibt es Veränderungen im Pollenflug in den letzten Jahrzehnten? Es folgen Beiträge, in denen Aufnahme, Verbleib und Effekte inhalierter Partikel im menschlichen Körper beschrieben werden sowie die gesundheitlichen Wirkungen landwirtschaftlicher Bioaerosole, sowohl am Arbeitsplatz selbst als auch in der Umgebung. Im dritten Teil des Bandes werden Entstehung und Entwicklung von Allergien untersucht: Wie ändert sich das allergene Potenzial von Pollenkörnern in Kombination mit Umweltschadstoffen? Gibt es Faktoren, die vor Allergien schützen? Wie weit sind wir noch von einer Allergie-Impfung mit biologischen Agenzien aus Bioaerosolen entfernt? Das Buch schließt mit der Vorstellung der Richtlinie 4250 des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) als Konzept der umweltmedizinischen Bewertung von Bioaerosolen.

Organisation des Rundgesprächs: Prof. Dr. med. Erika VON MUTIUS und Prof. Dr. med. Dennis NOWAK.

Mit Beiträgen von: Karl-Christian BERGMANN, Jeroen BUTERS, Marianne GEISER, Caroline HERR, Ruprecht JAENICKE, Wolfgang G. KREYLING, Erika VON MUTIUS, Dennis NOWAK, Katja RADON, Harald RENZ, Hans Peter SCHMID.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.