Im Verlauf der letzten 20 Jahre haben sich Gefahrenzonenpläne (GZP) zu einem der wesentlichen Instrumente zur Bewertung von Naturgefahren und damit verbundenen Risiken sowie zur urbanistischen Planung in alpinen Regionen entwickelt. Während dieser Zeit erfolgten verschiedene Fortschritte und methodische Verfeinerungen, die Verlässlichkeit und Anwendbarkeit der GZP signifikant verbesserten. All diese Weiterentwicklungen basieren auf der fundamentalen Schweizer Methode zur Bewertung geologischer Gefahren und ihrer Abwehr (BUWAL 1998), die heute als Grundlage zur Ausarbeitung von GZP in alpinen Regionen angesehen wird. Eines der letzten Probleme, die im Zusammenhang mit lokaler Gefahrenzonierung und der Erstellung von GZP als nahezu ungelöst angesehen werden können, ist die Integration von großen, tiefgründigen und kriechenden Massenbewegungen (Talzuschüben) in diese Kartenwerke, da die ansonsten bewährten Klassifizierungskriterien für derartige Massenbewegungen nicht sinnvoll anwendbar sind.

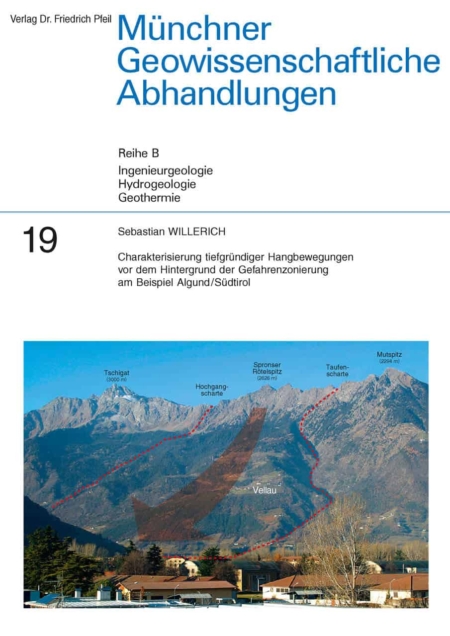

Vor diesem Hintergrund wurde der Talzuschub Algund im Rahmen der vorliegenden Arbeit ausführlich geologisch untersucht. Auf Basis eines tiefen Prozessverständnisses dieser Massenbewegung konnten in Folge Ansätze und Lösungsmöglichkeiten zur Ausweisung von Gefahrenzonen im Prozessraum des Talzuschubs erarbeitet und vorgestellt werden.

Die geologische Bearbeitung der Flanke des Etschtals im Umfeld des Talzuschubs Algund berücksichtigt die neuen Erkenntnisse und Modellvorstellungen zum Bau des Ostalpins zwischen Brenner und Graubünden, die im Rahmen des Projekts CARG zur Neubearbeitung der geologischen Karte von Italien im Maßstab 1:50000 gewonnen und publiziert wurden.

An repräsentativen Gesteinsproben aus Aufschlüssen im Bereich des Talzuschubs wurden felsmechanische Kennwerte ermittelt (einaxiale Druckfestigkeit, Spaltzugfestigkeit, E-Modul/V-Modul, Zerstörungsarbeit). Darauf aufbauend erfolgte eine Klassifizierung des Gebirges mittels des Geological Strength Index (GSI) und die methodenimmanente Ermittlung der für den Prozessraum des Talzuschubs anzusetzenden Gebirgskennwerte über das Hoek-Brown-Bruchkriterium.

Es gelingt, für den Talzuschub Algund herauszuarbeiten, dass die Ursachen der tiefgründigen Massenbewegung in einer komplexen geologisch-geomorphologischen Prädisposition zu finden sind, die weit über die quartäre Entwicklungsgeschichte des Etschtals hinaus reicht und neben der tertiären Talformung auch bereits in der Metamorphosegeschichte der anstehenden Gesteine sowie tektonischen Einflüssen im Zuge der alpidischen Orogenese begründet sind. Die Anlage wesentlicher rezent analysierbarer Geländeformen und Strukturen dieser Hangbewegung erfolgte nachweislich vor dem Höhepunkt des Würmglazials.

Auf Basis der Geländeuntersuchungen wird der Internbau des Talzuschubs dargestellt und es erfolgt eine Gliederung der Massenbewegung in Homogenbereiche (Teilschollen). Die Ergebnisse der geologischen Kartierung führen zu einem eindeutig trennflächengesteuerten Bewegungsmodell des Talzuschubs unter Beteiligung verschiedener Versagensmechanismen des Festgesteins - im Wesentlichen Gleitungen und Rotationsgleitungen. Das Auftreten von Buckling (Ausknicken) als relevantem Versagensmechanismus ist örtlich möglich, aber insgesamt von untergeordneter Bedeutung.

Die Synthese der geologischen Erkenntnisse aus dem Arbeitsgebiet (im Rahmen dieser Arbeit) und seiner näheren Umgebung (Projekt CARG) führt zur Schlussfolgerung, dass im Bereich des Hangfußes im Gebiet Algund die Existenz eines unter den Sedimenten der heutigen Talfüllung verborgenen tief liegenden prä-hochwürmglazialen epigenetischen Etschtals anzunehmen ist. Dies hat weitreichende Folgen im Hinblick auf das Kernthema dieser Arbeit und es macht die Anwendung numerischer Codes zur Modellierung und Prognose des Bewegungsverhaltens des Talzuschubs Algund unmöglich.

Durch die geologische Kartierung, allgemeine Recherche, verfügbare Monitoringdaten aus dem Bereich des Gipfelgrates und Fernerkundungsdaten der Satellitenmission Radarsat-1 können Aktivitätszonen innerhalb des Talzuschubs Algund ausgeschieden werden. Der Talzuschub Algund weist demnach insgesamt geringe rezente Aktivitätsraten auf, er ist keinesfalls als inaktiv, latent oder gar abgeschlossen bzw. relikt anzusehen.

Diese nachweisbare Aktivität des Talzuschubs Algund macht eine Analyse der Massenbewegung unter Anwendung der Theorien, Gesetzmäßigkeiten und Modelle des beschleunigten Kriechens grundsätzlich möglich. Zwischen dem Talzuschub und anderen Naturgefahren wie Sturzereignissen und Murgängen bzw. Übersarungen (Wassergefahren) existiert eine grundlegende Prozesskopplung. Im Vergleich mit der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Klassifizierung und Ausweisung von Gefahrenzonen für Sturzereignisse und Wassergefahren (Erstellung einer Karte der Phänomene sowie eines Gefahrenzonenplans mit 2D-Modellierung von Sturzprozessen) wird deutlich, weshalb alternative Methoden zur Ausweisung von Gefahrenzonen im Einwirkungsbereich von Talzuschüben entwickelt werden müssen, die grundsätzlich zur Klassifizierungsmatrix des BUWAL kompatibel sind. Die Theorie des beschleunigten Kriechens und ihre Übertragung auf geologische Prozesse bietet hierfür einen sinnvollen und vielversprechenden tragfähigen Ansatz.

Die dazu notwendige Datenbeschaffung und Detailuntersuchung des Hangfußes unterhalb der heutigen Etschtalfüllung kann nicht zeitnah und in mit dieser Arbeit kompatiblen Zeiträumen erfolgen. Sie muss in zukünftigen Untersuchungsphasen des Talzuschubs Algund umgesetzt werden. Hierfür stellt die vorliegende Arbeit über die detailgeologische Untersuchung des Gebiets, die Ermittlung von Gesteins- und Gebirgskennwerten sowie die grundlegende geologische Modellbildung der tiefgründigen Massenbewegung »Talzuschub Algund« eine Arbeitsgrundlage dar.

Reviews

There are no reviews yet.